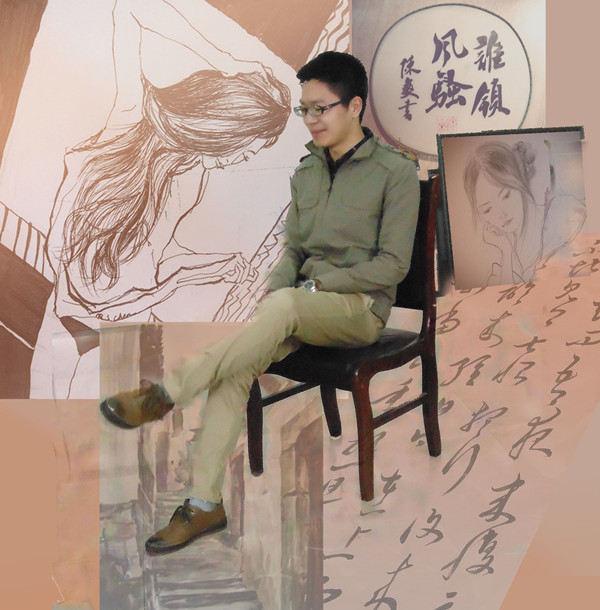

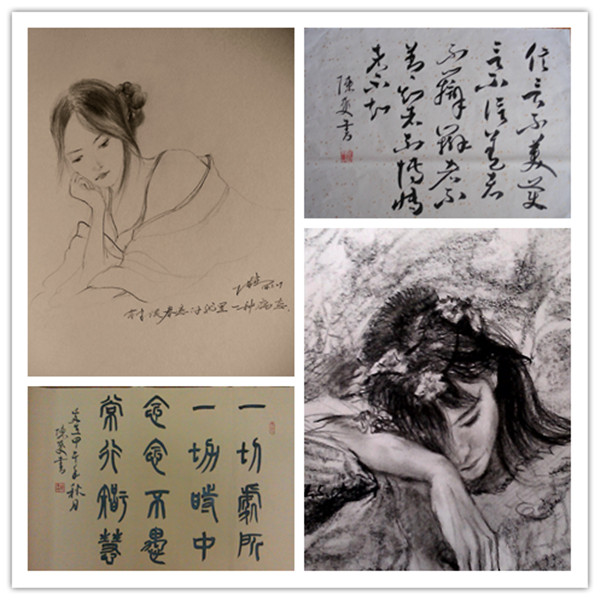

陈爽的书法和绘画作品

【人物名片】陈爽,工程学院建筑1101班学生。自幼学习书法、绘画,酷爱阅读。自大学入学以来,在学院图书馆共计借阅书籍673册,为在校学生之最,也连续两年在图书馆的“读书服务月”中被评为“借书达人”。他借阅的书籍以《资治通鉴》、《春秋》、《史记》等古典史书类为主,也广泛涉猎书法类、建筑类、推理小说、外国文学名著等类型。

初见陈爽,一身干练整洁的衣着,谈话时引经据典,古诗词信手拈来,透出一股古朴的书卷气。与这样一个人交谈,似乎是在倾听长辈教诲,他不仅有开阔的眼界和独到的见地,更有丰富的想法和细腻的思维。在这个躁动的时代,他始终坚持自己茶一杯、书一本的简单生活方式,别有一番情调,让人不禁细细品味。

陈爽出生于书香世家,因父亲精通中国工笔画,从小耳闻目染,对书法和绘画产生了浓厚的兴趣。三年级始习书法,始终如一;后因反感于工笔画细究一笔一画的规矩繁琐,六年级时他选择开始学西洋画;大学开始接触合唱,并加入乐雅合唱团,是目前团里唱歌最久的人之一,并决心继续坚持直到毕业那天。从书法到绘画再到音乐,屡屡书香似乎已深深渗透至他的骨髓,无时不刻缭绕着他的生活。

书借得多,于他,只是个习惯问题。练习书法让小时候有些浮躁的陈爽学会了静心,可以做到坚持专注于一件事,并持之以恒把它完成。当习惯渐成自然,常人眼里的不可思议就不再那么遥不可及,对于陈爽来说只是一件不足为奇的寻常事了。“因为寝室的地理位置原因,不管去哪里都要经过图书馆,就慢慢有了这样的习惯。其实每天去转下也花不了多少时间”,陈爽话语轻松。于大多数人来说,却未曾想过可以把去图书馆当做一个习惯并始终坚持。

从高中开始,陈爽就对书籍怀有一颗亲近之心,并阅读了大量国外的英文原版文学名著。陈爽笑着说:“高中读书辛苦,看课外书的时间很少,但是自己还是坚持看书,不是单纯为了提高英语成绩,而是希望丰富自己的文学知识。”

进入大学后,因为要练习书法,陈爽就借阅了很多古书古文,遍及经、史、诸子百家,从唐宋八大家看到袁枚,词典相陪挑着看了个大概,并不看得太难。最近他每天都在啃读《资治通鉴》。因为学的是建筑学专业,必不可少就要看大量有关国内外知名建筑的书籍,陈爽说:“单单老师上课教授的内容还是很片面的,建筑一定要多看专业有关的课外书籍,特别是理论书。谙熟世界知名建筑,可以很快提高自己的专业技巧,要相信书中自有黄金屋,书中自有颜如玉。”

陈爽看书还有一个特别的习惯,就是做读书摘记:“看书不可能一次就都记住,也不可能看得面面俱到,要先把重点划下来,在看完书后统一摘录,而且摘录时不要原封不动地摘录原文,而是运用自己的理解与判断,用自己的语言摘录。”他还强调,摘录后一定要多看摘记,知识写在本子上不装进脑子里,相当于白费功夫。至今,这样的读书摘记陈爽已做了厚厚的五大本。

读书读的是文化,是历史,是当时作者所处的社会背景,各国各历史,历史长河上各国存在时间不同,文学势必会有所差异。陈爽看书前,会先了解作者的国家历史、社会背景,这样在看书时就会有时代感,他说:“磨刀不误砍柴工嘛。”身为宅男的他也去过不少地方,观察不同的建筑,了解各地建筑的历史等,“读万卷书和行万里路,两者缺一不可。像我学中国建筑史的时候,就会想起这种结构在什么时候在什么地方看到过的。只读不走或者只走不读,那么看了再多也不能懂,不能理解,读书与行路应该是相映成趣的。”

时间最不偏私,给任何人都是二十四小时;时间也是偏私,给任何人都不是二十四小时。别人在看手机、刷好友圈的时候,他手里捧着书;同学在玩游戏、无聊发慌的时候,他手里捧着书;坐动车的时候,他手里也捧着书。陈爽说,不同情况看不同的书,利用间隙时间看书,每天至少抽半个小时认真看书,阅读是可以无处不在的。

建筑学专业课业繁忙,通宵赶图对于大多数学生来说是家常便饭,而对于陈爽来说,只要时间规划得好,完全不会在学习、阅读、赶图之间晕头转向。生活井井有条的他从不用通宵赶图,通常在交图前两三天就完成了,“在他们赶图的周末我就可以回家了。”陈爽一脸轻松地笑着说。

陈爽喜欢简单的生活,除了阅读,他在寝室里最常做的事就是练练书法,练练歌喉,文艺宅男的生活别有一番小情调。 而乐雅合唱团资深成员的这一身份,却让人想不到其实他在上大学前是一个完全没有接触过声乐训练的门外汉。自从一次偶然的机会加入了乐雅合唱团开始,每一次的练习、每一次的活动陈爽都坚持参加,从毫无基础到学有所成。“虽然音质方面比不上别人,但可能是老师看到了我的坚持,所以也让我站上舞台参加了合唱。”对于陈爽来说,这是大学里一段难忘的珍贵回忆。

不仅是阅读达人,不仅是乐雅合唱团的资深成员,还担任过城院书画协会副会长,获得过学院级现场书画大赛两次一等奖,学业也非常出色。这样的陈爽在同学眼中不仅书卷气十足,才华横溢,而且总是波澜不惊,淡然自定。而暮然回首,他依然或正徜徉于文学海洋,或正迷恋于音乐魅力,或正浸润于笔墨书香。(工程记者站:马孟起 钱昌华 吕佳华) |